Matilda und das Konzert der Bienen – Susanne Köhler

Geflügeltes Westfalen – Schräge Vögel und viele Verse

Abgang eines Baulöwen – Bruno Schmidt

Ein Ort verändert sein Geischt

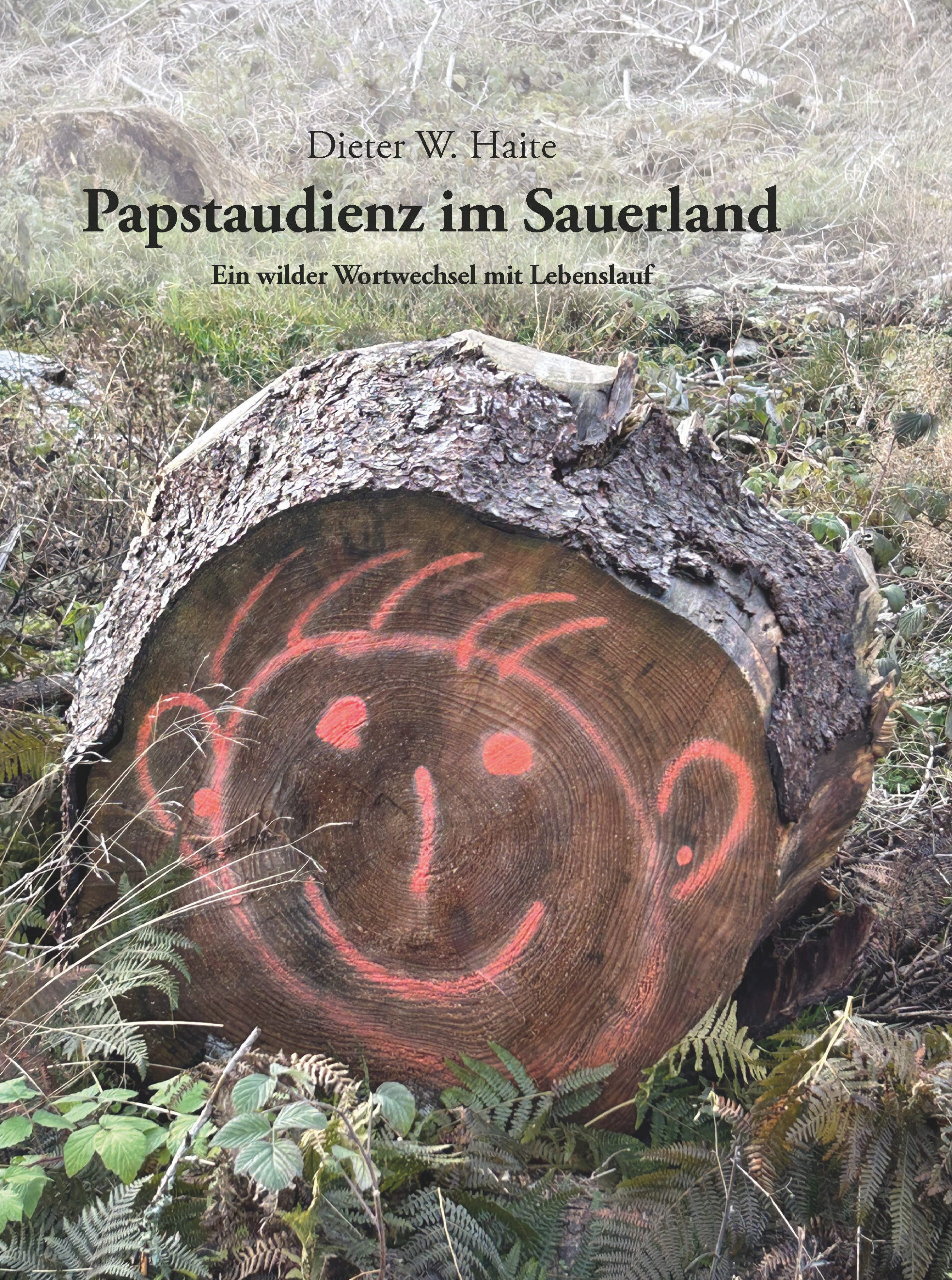

Von Mondgesicht und Mörder-Paul

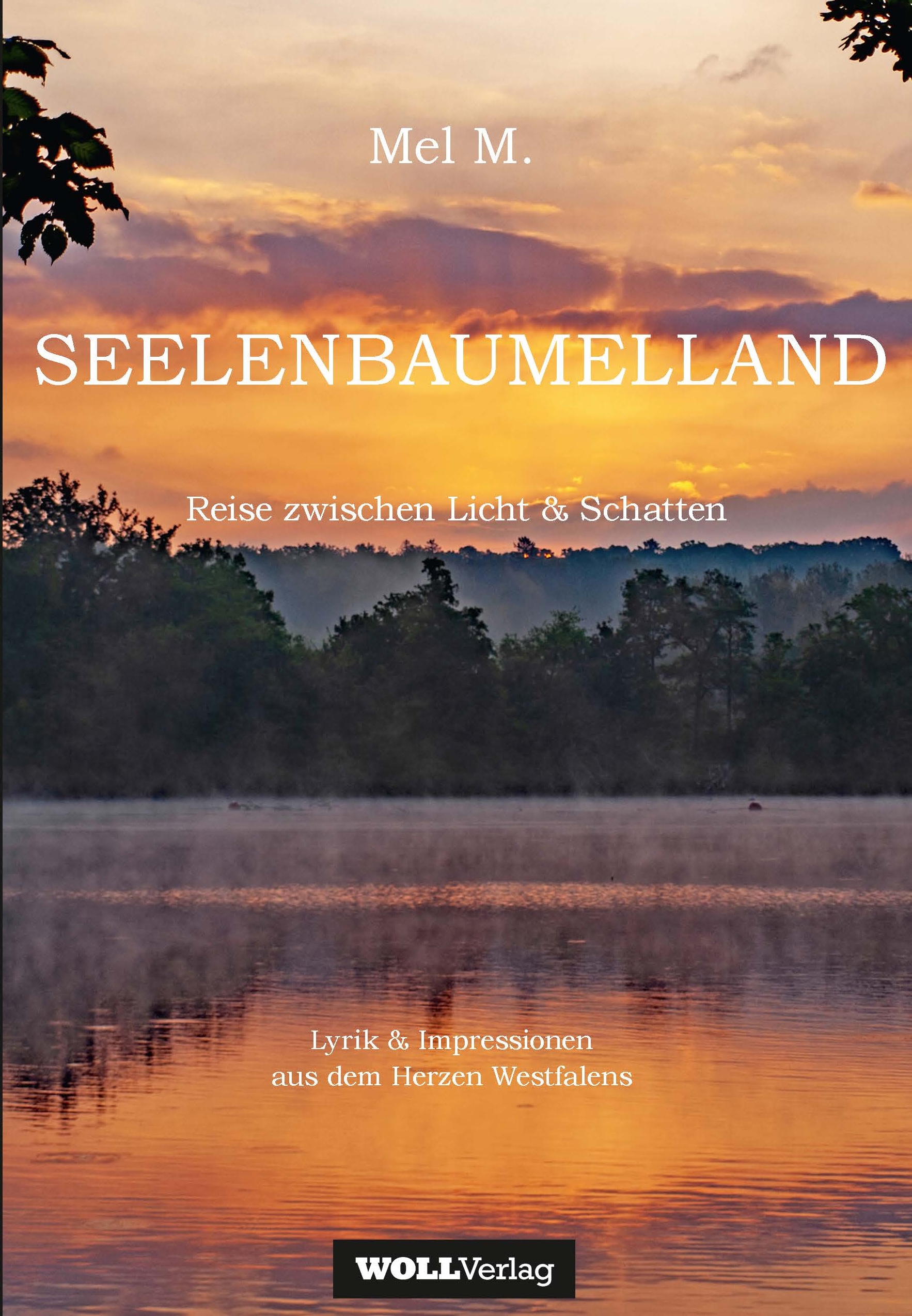

SEELENBAUMELLAND

Das erste Gold des Tages

Wenn das erste Gold des Tages

mit sanften Lippen schlafende Erde berührt.

Feiner Dunst, eine hauchzarte Decke

goldene Landschaft umhüllt.

Wenn dunkle Nacht erwachendem Tage weicht,

Licht dem Schatten eine letzte Umarmung reicht.

Ein Zaubermoment, in welchem mein Herz laut spricht.

Worte fließen leise, meine Seele tanzt in diesem

wunderschönen Morgenlicht.

Ganz bei Dir

Manchmal scheint die Zeit stillzustehen …

Es ist keine Stille, welche dir Angst macht,

dich erdrückt, aus der du ausbrechen möchtest.

Nein, es ist eine Stille,

welche dich wie ein sanfter Mantel umhüllt.

Es ist still …

Du bist ganz bei dir

und nimmst doch alles um dich herum wahr.

Du atmest tief und gleichmäßig,

du fühlst deinen Herzschlag und die Lebenskraft,

die dich durchströmt.

Deine Sinne sind ganz auf Empfang und

doch bist du still und ruhig …

Du spürst den Wind auf deiner Haut.

Deine Nase nimmt den klaren Geruch der Luft

und den würzigen Duft der Wiese,

auf welcher du stehst, auf.

Ein Moment der Stille, indem du ganz bei dir

angekommen bist.

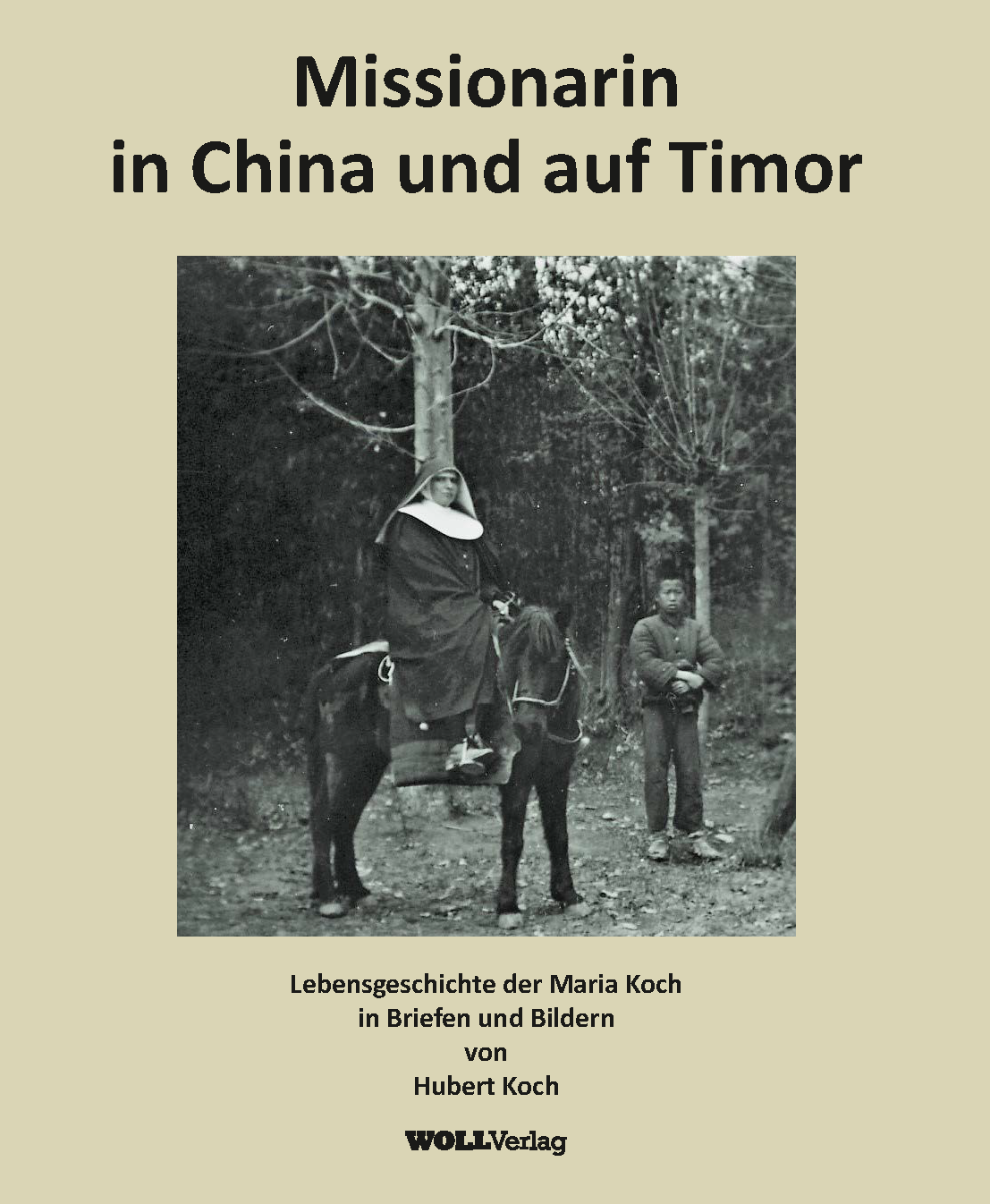

Missionarin in China und auf Timor